Методология исторического исследования | Понятия и категории

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ — 1) теоретические положения исторической науки, которые выступают средством открытия новых исторических фактов или используются в качестве инструмента познания прошлого [В. В. Косолапов]; 2) теоретическая основа конкретно-исторического исследования [Н. А. Мининков].

Методология исторического исследования — это способ решения научной проблемы и достижения его цели — получения нового исторического знания. Методология исторического исследования как способ исследовательской деятельности представляет собой систему теоретического знания, включающую цель, задачи, предмет, когнитивную стратегию, методы и методику производства исторического знания. Эта система включает знания двух видов — предметные и методологические. Предметные теоретические знания являются результатом конкретных исторических исследований. Это — теоретические знания об исторической действительности. Методологические теоретические знания — это результат специальных научных исследований, предметом которых выступает научно-исследовательская деятельность историков.

Теоретические знания предметного и методологического содержания включаются в структуру методологии исторического исследования при условии их интериоризации методологическим сознанием исследователя, в результате чего они становятся проектной и нормативной основой научно-исследовательской деятельности. В структуре методологии исторического исследования такие теоретические знания выполняют функцию когнитивных «фильтров», опосредующих взаимодействие субъекта и предмета исторического исследования. Такие «предпосылочные» или «внеисточниковые» знания иногда называют паттернами, которые представляют собой синкретическое единство конструктивного и концептуального. Это — «образы», с одной стороны, предмета исторического исследования, а с другой — самого процесса его исследования.

В структуре методологии исторического исследования можно выделить следующие уровни: 1) модель исторического исследования как система нормативного знания, определяющего предметную область конкретного научного исследования, его когнитивную стратегию, основные принципы и познавательные средства; 2) парадигма исторического исследования как образец и стандарт постановки и решения определенного класса исследовательских задач, принятые в научном сообществе, к которому принадлежит исследователь; 3) исторические теории, имеющие отношение к предметной области конкретно- исторического исследования, формирующие его научный тезаурус, модель предмета и используемые в качестве объяснительных конструктов или понимающих концептов; 4) методы исторического исследования как способы решения отдельных научно-исследовательских задач.

Следует различать понятие «методология исторического исследования» и понятие методологии истории как отрасли специальных научных исследований или научной дисциплины, сформировавшейся в рамках исторической науки с целью теоретического обеспечения эффективности проводимых в ней исторических исследований. Методология истории как отрасль науки, по мнению российского историка начала XX века А. С. Лаппо-Данилевского, распадается на две части: теорию исторического знания и учение о методах исторического мышления. В XX веке в предметную область методологии, как научной дисциплины, стали включать принципы и методы исторического исследования, закономерности процесса исторического познания, а также такие вопросы не методологического содержания, как смысл истории, роль народных масс в истории, закономерности исторического процесса. В настоящее время методологию истории рассматривают как научную дисциплину, обеспечивающую организацию исследовательского процесса с целью получения нового и максимально достоверного знания [Н.

Выделение исторического исследования в качестве предмета методологии истории как научной дисциплины ставит важные вопросы: является ли это исследование целесообразным или оно носит произвольный характер, какие условия определяют возможность получения нового исторического знания, существуют ли логика и нормы научно-исследовательской деятельности историка, познаваем ли ее процесс?

Внутренний мир историка всегда требует определенной свободы творчества, он связан с вдохновением, интуицией, воображением и некоторыми другими неповторимыми психическими качествами ученого. Поэтому в данном отношении историческое исследование как творчество является искусством. Вместе с тем историческое исследование, чтобы быть научным, должно проводиться в соответствии с определенными принципами и требованиями, которые должен соблюдать ученый. Поэтому свобода творчества, «вспышки озарения» в исторической науке неизбежно соседствуют с представлениями ученого о необходимых элементах целенаправленной познавательной деятельности.

А. В. Лубский

Определение понятия цитируется по изд.: Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. Отв. ред. А.О. Чубарьян. [М.], 2014, с. 274-277.

Литература:

Косолапов В. В. Методология и логика исторического исследования. Киев.1977. С. 50; Лаппо-Даншевский А. С. Методология истории. М, 2006. С. 18; Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик. Saarbriicken, 2010; Мипинков Н. А. Методология истории: пособие для начинающего исследователя. Ростов н / Д, 2004. С. 93-94: Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособ. 2-е изд., стер. М., 2008. С. 265.

Saarbriicken, 2010; Мипинков Н. А. Методология истории: пособие для начинающего исследователя. Ростов н / Д, 2004. С. 93-94: Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособ. 2-е изд., стер. М., 2008. С. 265.

ПРОГРАММА для поступающих в аспирантуру по специальности «Историография, источниковедение и методы исторического исследования» (07.00.09).

1. Теоретико-методологические проблемы исторического познания.

История как действительность и история как наука, их соотношение. Специфика исторического познания. Проблема объективности истории. Исторический источник и исторический факт. Исторический опыт и современность. Социальные функции исторической науки.

История в системе социального и гуманитарного знания. Историческая теория как концептуальная форма осмысления эмпирической действительности. Категориальный аппарат исторической науки. Исторический закон и конкретная историческая закономерность. Случайность в истории. Историческая альтернативность. Историческое время. Историческое пространство. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.

Историческое время. Историческое пространство. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.

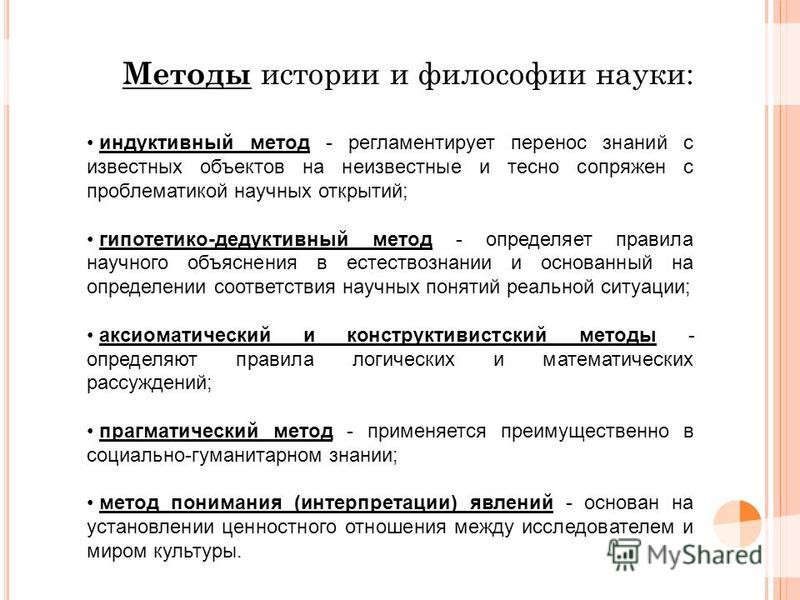

Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как принцип научного познания. Его основополагающее значение в системе гуманитарного знания. Основные разновидности историзма. Современные трактовки принципа историзма. Ценностный подход в истории. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому. Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания. Принцип системности в изучении истории. Социальная система и исторические структуры. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого. Методы исторического исследования. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании (историко-сравнительный, историко-генетический, ретроспективный и др.). Количественные методы в историческом исследовании. Возможности и границы их применения. Проблема измерения в истории. Моделирование исторических явлений и процессов. Основные типы моделей.

2.

Основные этапы развития историографии всеобщей истории.

Основные этапы развития историографии всеобщей истории.Основные закономерности формирования и развития исторических знаний. Диалектика внутри- и вненаучных факторов движения исторической мысли.

Становление и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид. Античная философская мысль и историография. Римская историография. Тацит. Особенности исторического мышления античности. Циклизм.

Основные тенденции развития исторической мысли в средние века. Христианская философия истории и историческая мысль. Августин. Теория четырех монархий как основа средневекового историописания. Гуманистическая историография. Н. Макиавелли. Протестантская историография. Эрудиты. Рационализм XVII в. и его влияние на историческую мысль. «Социальная физика».

Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская философия истории. Ф.-М. Аруэ Вольтер. Идея прогресса. Особенности просветительской историографии в Германии. И.Г. Гердер. Особенности просветительской историографии в Англии. Э. Гиббон.

Э. Гиббон.

Французская буржуазная революция конца XVIII в. и историческая мысль. Германо-романская проблема в исторической науке. Буржуазная теория классовой борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Дворянская реакция на идеи Просвещения и революции. Романтизм в исторической науке.

Основная проблематика исторических исследований в первой половине XIX в. Развитие критического метода. Б.Г. Нибур. Французская буржуазная революция 1830 г. и историческая мысль. Развитие вспомогательных исторических наук. Утверждение исторического метода в гуманитарных науках. Открытие материалистического понимания истории. Марксизм о фундаментальном значении истории в системе общественных наук. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по проблемам всеобщей истории.

Основные закономерности развития буржуазной исторической мысли во второй половине XIX в. Буржуазные революции 1848-49 г.г. и историческая наука. Историко-социологические взгляды Л. Штейна и А. Токвиля. Марковая теория Г. Л. Маурера. Историческая концепция Я. Буркхардта.

Л. Маурера. Историческая концепция Я. Буркхардта.

Позитивизм и буржуазная историческая мысль. Историческая концепция Г.Т. Бокля. Особенности позитивистской историографии в различных европейских странах и в США.

Немецкий идеалистический историзм. Его основные течения и принципы. Л. Ранке. Малогерманская школа. Теоретико-методологическое обоснование немецкого идеалистического историзма. И.Г. Дройзен.

Основная проблематика буржуазной историографии всеобщей истории второй половины XIX в. Развитие историко-экономического направления. Его достижения в изучении истории древнего мира, средних веков и нового времени. Совершенствование методики исторического исследования. Развитие историко-культурных исследований. Проблема перехода от античности к средним векам в историографии конца XIX в. Н.Д. Фюстель де Куланж. Ф. Сибом.

Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Г. Грановский. Русская буржуазная историография античной истории. М.С. Куторга. Социально-экономическое направление в русской либеральной историографии. Труды М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, И.В. Лучицкого, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их значение в изучении истории средних веков и нового времени. Русское византиноведение.

Труды М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, И.В. Лучицкого, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их значение в изучении истории средних веков и нового времени. Русское византиноведение.

Понятие кризиса исторической науки. Кризис идейно-теоретических основ немарксистской историографии. Его предпосылки, содержание и основные этапы. Кризисные тенденции в развитии немарксистской историографии на рубеже столетия. Развернутый пересмотр представлений о природе исторического познания и истине в истории.

Философия жизни В. Дильтея. Философия истории немецкого неокантианства. Теория «идеальных типов» М. Вебера. Проблема специфики исторического познания в русской либеральной историографии начала XX в. Р.Ю. Виппер, А.С. Лаппо-Данилевский.

Кризис немецкого идеалистического историзма. Распределение иррационалистических, релятивистских и презентистских идей. Философия истории О. Шпенглера. Культурно-историческая концепция Й. Хейзинги.

Разработка проблем социально-экономической истории в немарксистской историографии 20-30- х годов. Школа «Анналов» М. Блок. Экономическое («прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и К. Беккер. Р. Дж. Коллингвуд. Русская религиозная философия истории. Н.А. Бердяев. Историческая концепция евразийцев.

Школа «Анналов» М. Блок. Экономическое («прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и К. Беккер. Р. Дж. Коллингвуд. Русская религиозная философия истории. Н.А. Бердяев. Историческая концепция евразийцев.

Историческая мысль после II мировой войны. Кризис либеральной идеи истории. Историография А. Дж. Тойнби. Эволюция его идейно-теоретических взглядов в 60-х — первой половине 70-х годов ХХ века.

Школа «Анналов» и ее место в послевоенном развитии исторической науки. «Глобальная история» Ф. Броделя. Школа «Анналов» в 70-80-е годы. Модернизация теоретико-методологических основ западной историографии. «Новая научная история» и ее разновидности. Расширение предмета истории. Появление новых исследовательских методик. Новые субдисциплины. История ментальностей. Фрагментизация исторической науки. «Возрождение нарратива». Эпистемологические дискуссии 70-80-х годов. «Лингвистический поворот». Постмодернизм и историческая наука. Гуманизация исторического знания.

Основные закономерности становления и развития советской историографии всеобщей истории. Утверждение в советской историографии марксистской концепции всеобщей истории. Труды А.И. Тюменева, В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. Косминского, Е.В. Тарле, А.И. Данилова. Вульгаризация и догматизация марксизма и ее отражение на изучение всеобщей истории. Изучение истории народной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные исследования. Историческая концепция Л.Н. Гумилева.

Утверждение в советской историографии марксистской концепции всеобщей истории. Труды А.И. Тюменева, В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. Косминского, Е.В. Тарле, А.И. Данилова. Вульгаризация и догматизация марксизма и ее отражение на изучение всеобщей истории. Изучение истории народной культуры. М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные исследования. Историческая концепция Л.Н. Гумилева.

Кризис отечественной историографии и пути его преодоления.

3. Историография истории России.

Объект и предмет историографии истории России: дискуссии и обсуждения.

Предпосылки перехода к научному анализу исторических событий. Западноевропейская философская система рационализма. Прагматизм и его значение в развитии теории исторической науки.

Становление рационалистически-прагматической концепции истории России В.Н. Татищева. Определение предмета, задач и цели исторических исследований. Основания русской истории, периодизация, характеристика основных этапов. Идея причинности исторического процесса. Естественно-правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на Руси. Значение научного вклада В.Н. Татищева в развитие исторической мысли.

Естественно-правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на Руси. Значение научного вклада В.Н. Татищева в развитие исторической мысли.

Академическая наука и разработка проблем истории России. Роль иностранных ученых Г.-З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.-Л. Шлецера в развитии российской исторической науки. Норманская теория.

Историческая концепция М.В. Ломоносова. Связь исторических представлений М.В. Ломоносова с практическими задачами борьбы за политический, экономический и культурный прогресс. Критика «норманской теории».

Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в. Создание обобщающих работ по истории России. Формирование государственной точки зрения на историю в сочинениях Екатерины II. Рационалистически-прагматическое понимание истории и новая трактовка самодержавия в трудах М.М. Щербатова.

Историческая концепция И.Н. Болтина. Обоснование определяющего влияния на историческое развитие природно-климатических условий, природы человека, нравов и обычаев народов.

Возникновение оппозиционного течения в исторической науке. Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова. А.Н. Радищев о происхождении государства, самодержавия, крепостного права.

Исторические взгляды Н.М. Карамзина. Самодержавно-охранительная позиция историка, его взгляды на формы политического устройства. «История государства Российского».

Славянофилы и их место в истории исторической науки. Отношения народа и государства, роль русской общины в концепции славянофилов. Противопоставление исторического пути России и стран Западной Европы.

Либеральное направление отечественной исторической науки. Н.А. Полевой «Философский метод» и принципы его применения. Россия и Запад как методологическая проблема в концепции Полевого.

Творческое наследие государственной школы. «Теория русской истории» И.Д. Кавелина. Схема русской истории Б.Н. Чичерина и трактовка им государства как высшей формы общественных отношений. Россия и Запад в концепции Чичерина и Кавелина.

Оппозиционное направление отечественной историографии. Теоретические основания исторических взглядов А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.

Исторические взгляды В.О. Ключевского. «Курс русской истории» и его концепция. Периодизация русской истории. Факторы исторического развития. Разработка Ключевским вопросов историографии и источниковедения.

Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на историческую науку. Активизация идейно-политической жизни в стране. Теоретико-методологические искания в исторической науке и общественной мысли.

Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. Значение концепции Лаппо-Данилевского для разработки теоретико-методологических проблем источниковедения.

Исследования феодализма в трудах Н.П. Павлова-Сильванского, его вклад в изучение истории общественного движения. Поиск закономерности в общественном развитии. Периодизация истории.

Легальные марксисты в отечественной историографии. Исследование истории русской фабрики в трудах М. И. Туган-Барановского и эволюция его исторических взглядов. Труды П.Б. Струве.

И. Туган-Барановского и эволюция его исторических взглядов. Труды П.Б. Струве.

Социалистическое направление русской исторической науки. Роль В.И. Ленина в развитии марксистского подхода к истории.

Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова. Законы «социальной динамики» и «социальной статики» в его трудах, схема истории России.

Октябрьская революция и историческая наука. Место, роль и функции исторической науки в советском обществе.

Советские историки-марксисты. Книга М.Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». Творчество В.И. Невского, М.С. Ольминского, Е.М. Ярославского.

Борьба течений в историографии 1920-х гг. «Дело Академии наук» и его роль в ликвидации идейных противников большевиков.

Этапы создания официальной концепции истории России и большевистской партии.

Труды Б.Д. Грекова, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушина, Ю.В. Готье, М.Н. Тихомирова по истории Древней Руси, образования Русского централизованного государства, военной и внешнеполитической истории России. Первые попытки осмысления советской истории. Изучение истории народов СССР.

Первые попытки осмысления советской истории. Изучение истории народов СССР.

Научная деятельность российских ученых за границей. Основные направления эмигрантской историографии — евразийское, социологическое, теософское. «Начертание русской истории» Г.В. Вернадского. Труды Е.Ф. Шмурло, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтера. Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции.

Неонародническая и меньшевистская историография. Характеристика работ С.П. Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России, революции 1917 г. и гражданской войны, советской истории.

Исторические взгляды Н.А. Бердяева в его работе «Истоки и смысл русского коммунизма».

Усиление влияния сталинизма на историческую науку в первое послевоенное десятилетие.

Новые тенденции в советской историографии 50-х гг., дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций. Труды М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина, М.В. Нечкиной, А.М. Панкратовой.

«Новое направление» в советской историографии и его роль в повышении интереса к обсуждению теоретических и методологических проблем, изучении истории монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г. (П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).

(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).

Обновление методического инструментария исторических исследований. Вклад И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в создание отечественной школы по применению количественных методов в исторической науке. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы. Новые концептуальные подходы к изучению феодальной истории России (А.А. Зимин, Л.Н. Гумилев), культуры средневековья (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич), политической истории (А.Я. Аврех).

Российская историческая наука за рубежом в 60-80-е гг. Изучение истории древнерусской культуры (А.В. Соловьев), русской православной церкви (А.В. Карташев), советского периода (А.Г. Авторханов), истории русского зарубежья (П.Е. Ковалевский, Н.М. Зернов). Труды историков «третьей волны» эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Некрич).

Основные тенденции развития современной отечественной историографии. Складывание альтернативных точек зрения на историю России.

Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ — начала ХХI вв. «Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. Три интерпретации исторических фактов: всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, модернизационная.

«Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. Три интерпретации исторических фактов: всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, модернизационная.

4. Источниковедение всеобщей истории.

Понятие об историческом источнике. Источниковедение как специальная историческая дисциплина, разрабатывающая методы изучения и использования исторических источников.

Основные группы исторических источников и принципы их классификации.

Основные принципы изучения исторических источников и стадии работы исследователя. Источниковедческий анализ и его задачи. Внешняя и внутренняя критика исторических источников. Особенности анализа отдельных видов источников. Принципы формирования источниковой базы исследования.

5. Источниковедение истории России.

Русские летописи и их значение в становлении российского государства.

Видовые признаки летописи, многоплановость содержания. Структура и формы летописных сочинений. Особенности отражения исторической действительности в летописях.

Структура и формы летописных сочинений. Особенности отражения исторической действительности в летописях.

Основные особенности летописей периода феодальной раздробленности, местные летописные своды XII-XIII вв. Начало и развитие Московского летописания, его общерусский характер. Летописные своды XVI в. Воскресенская и Никоновская летописи. Лицевой свод. Царственная книга. Миниатюры как исторический источник.

Русские хронографы: время их зарождения; состав, источники и редакции.

Особенности «позднего летописания». Новые приемы работы летописцев и типология сочинений позднего летописания. Источниковедческие проблемы изучения летописных произведений.

Документы центральных органов управления Изменения в структуре и функциях центральных органов власти и управления. Характер, содержание и форма организации делопроизводства.

Документы органов местного управления. Аппарат местного управления. Его отличительные особенности, единообразие структур и штатов органов местного управления. Система иерархического подчинения и движения документации.

Система иерархического подчинения и движения документации.

Материалы личного происхождения. Особенности и видовая характеристика источников личного происхождения. Общие принципы изучения документов личного происхождения.

Публицистические, литературные произведения и периодическая печать как исторический источник. Приемы и методы изучения и использования в исторических исследованиях.

Документы политических партий как исторический источник.

Массовые источники. Типы массовых источников. Особенности их источниковедческого анализа, методы обработки. Итоги и перспективы изучения массовых источников в отечественной историографии. Применение количественных методов для их анализа.

Документы высших центральных органов власти и управления СССР в ГАРФ.

Документы общественных организаций СССР.

Современное источниковедение: школы и различные представления об источнике. Традиции источниковедческого исследования, преемственность и отличия. Новые подходы к методам исследования источников.

Реферат «Методы исторического исследования»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

«Сургутский государственный педагогический университет»

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Реферат

Выполнил: Воробьева Е.В. группа Б-3071, IV курс СГФ Проверил: Медведев В.В.

г. Сургут

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Перед современным историком стоит непростая задача разработки методики исследования, которая должна базироваться на знании и понимании возможностей существующих в исторической науке методов, а также взвешенной оценки их полезности, эффективности, надежности.

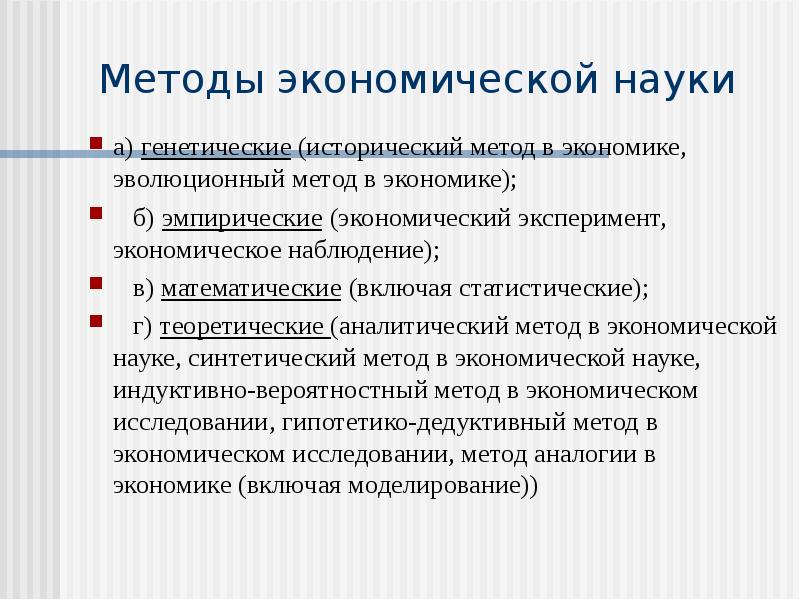

В отечественной философии выделяют три уровня методов науки: всеобщий, общий, частный. Основанием деления выступает степень регулятивности познавательных процессов.

К всеобщим методам относят философские методы, которые используются в основе всех познавательных процедур и позволяют дать объяснение всем процессам и явлениям в природе, обществе и мышлении.

Общие методы применяются на всех стадиях познавательного процесса (эмпирическом и теоретическом) и всеми науками. Вместе с тем они ориентированы на осмысление отдельных сторон изучаемого явления.

Третья группа – частные методы. К ним относятся методы конкретной науки – это, например, физический или биологический эксперимент, наблюдение, математическое программирование, описательные и генетические методы в геологии, сравнительный анализ в языкознании, методы измерения в химии, физике и т. д.

Частные методы непосредственно связаны с предметом изучения науки и отражают его специфику. В каждой науке складывается своя система методов, которая развивается и дополняется за счет смежных дисциплин вместе с развитием науки. Это свойственно и истории, где наряду с традиционно установившимися методами источниковедческого и историографического анализа, основанными на логических операциях, стали использоваться методы статистики, математического моделирования, картографирования, наблюдения, опроса и т. д.

В каждой науке складывается своя система методов, которая развивается и дополняется за счет смежных дисциплин вместе с развитием науки. Это свойственно и истории, где наряду с традиционно установившимися методами источниковедческого и историографического анализа, основанными на логических операциях, стали использоваться методы статистики, математического моделирования, картографирования, наблюдения, опроса и т. д.

В рамках конкретной науки также выделяются основные методы – базовые для данной науки (в истории это историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный, историко-динамический) и вспомогательные методы, с помощью которых решаются ее отдельные, частные проблемы.

В процессе научного исследования всеобщие, общие и частные методы взаимодействуют и образуют единое целое – методику. Используемый всеобщий метод раскрывает наиболее общие принципы человеческого мышления. Общие методы дают возможность накапливать и анализировать необходимый материал, а также придать полученным научным результатам – знаниям и фактам – логически непротиворечивую форму. Частные методы предназначены для решения конкретных вопросов, раскрывающих отдельные стороны познаваемого предмета.

Частные методы предназначены для решения конкретных вопросов, раскрывающих отдельные стороны познаваемого предмета.

1. ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

К общенаучным методам относятся наблюдения и эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и гипотеза, логическое и историческое, моделирование и др.

Наблюдение и эксперимент относятся к общенаучным методам познания, особенно широко применяемым в естествознания. Под наблюдением имеют виду восприятие, живое созерцание, направляемое определенной задачей без непосредственного вмешательства в естественное течение в естественных условиях. Существенным условием научного наблюдения являются выдвижение той или иной гипотезы, идеи, предложения1.

Эксперимент есть такое изучение объекта, когда исследователь активно воздействует на него путем, создания искусственных условий, необходимых для выявления тех или иных свойств, или же путем изменения хода процесса в заданном направлении.

Познавательная деятельность человека, направленная на раскрытие существенных свойств, отношений и связей предметов, прежде всего выделяет из совокупности наблюдаемых фактов те, которые вовлекаются в его практическую деятельность. Человек мысленно как бы расчленяет предмет на его составляющие стороны, свойства, части. Изучая, например, дерево, человек выделяет в нем разные части и стороны; ствол, корни, ветви, листья, цвет, форму, размеры и т.д. Познание явления путем разложения его на составляющие называется анализом. Другими словами, анализ как прием мышления представляет собой мысленное разложение предмета на составляющие его части и стороны, что дает человеку возможность отделять предметы или какие-либо их стороны от тех случайных и преходящих связей, в которых они даны ему в восприятии. Без анализа невозможно никакое познание, хотя анализ еще не выделяет связей между сторонами, свойствами явлений. Последние устанавливаются, путем синтеза. Синтез представляет собой мысленное объединение расчленяемых анализом элементов2.

Человек разлагает мысленно предмет на составные части для того, чтобы обнаружить сами эти части, чтобы узнать, из чего состоит целое, а затем рассматривает его как составленный из этих частей, но уже обследованных по отдельности.

Лишь постепенно осмысливая то, что происходит с предметами при выполнении практических действий с ними, человек стал мысленно анализировать, синтезировать вещь. Анализ и синтез являются основными приемами мышления, потому что процессы соединения и разъединения, созидания и разрушения составляют основу всех процессов мира и практической деятельности человека.

Индукция и дедукция. В качестве метода исследования индукцию можно определить как процесс выведения общего положения из наблюдения ряда единичных фактов. Наоборот, дедукция – это процесс аналитического рассуждения от общего к частному. Индуктивный метод познания, требующий идти от фактов к законам, диктуется самой природой познаваемого объекта: в нем общее существует в единстве с единичным, частным. Поэтому для постижения общей закономерности нужно исследовать единичные вещи, процессы.

Поэтому для постижения общей закономерности нужно исследовать единичные вещи, процессы.

Индукция является лишь моментом движения мысли. Она тесно связана с дедукцией: любой единичный объект может быть осмыслен, лишь, будучи включенным в систему уже имеющихся я вашем сознании понятий3.

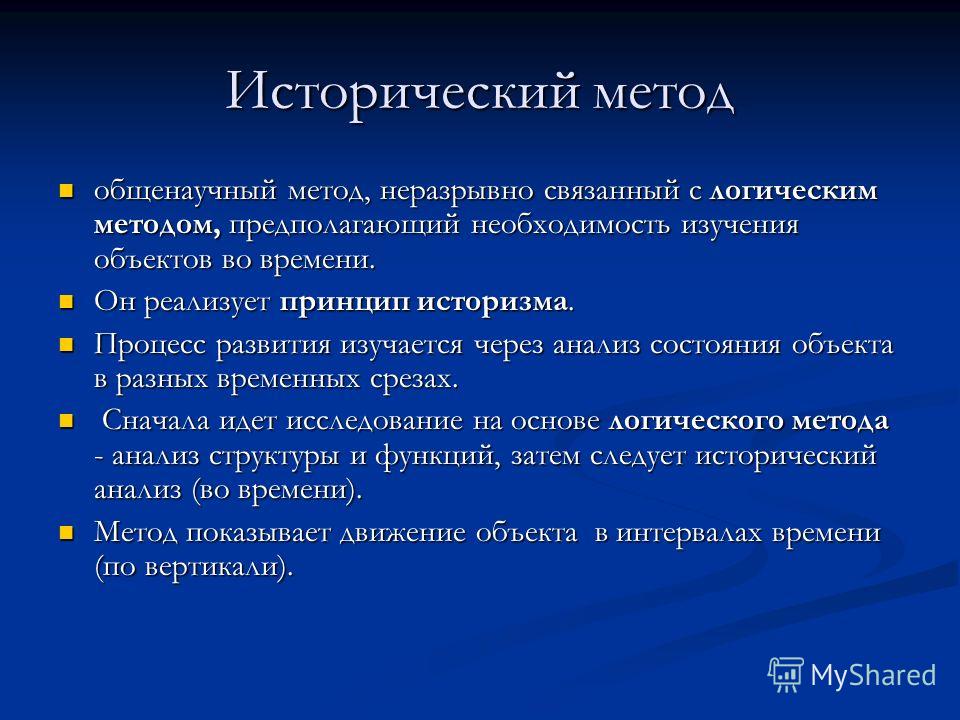

Объективным основанием исторического и логического методов познания является реальная история развития познаваемого объекта во всем его конкретном многообразии и основная, ведущая тенденция, закономерность этого развития. Так, история развития человечества представляет собой динамику жизни всех народов нашей планеты. Каждый имеет из них свою неповторимую историю, свои особенности, получившие выражение в быте, нравах, психологии, языке, культуре и т.д. Всемирная история – это бесконечно пестрая картина жизни человечества различных эпох и стран. Тут и необходимое, и случайное, и существенное, я второстепенное, и уникальное, и сходное, и единичное, и общее4. Но, несмотря на это бесконечное многообразие жизненных путей различных народов, в их истории есть нечто общее. Все народы, как правило, прошли через одни и те же общественно-экономические формации. Общность жизни человечества проявляется во всех областях: и в хозяйственной, и в социальной, и в духовной. Вот эта общность и выражает объективную логику истории Исторический метод предполагает исследование конкретного процесса развития, а логический метод – исследование общих закономерностей движения объекта познания. Логический метод является не чем иным, как тем же историческим способом, только освобожденным от его исторической формы и от нарушающих его случайностей.

Но, несмотря на это бесконечное многообразие жизненных путей различных народов, в их истории есть нечто общее. Все народы, как правило, прошли через одни и те же общественно-экономические формации. Общность жизни человечества проявляется во всех областях: и в хозяйственной, и в социальной, и в духовной. Вот эта общность и выражает объективную логику истории Исторический метод предполагает исследование конкретного процесса развития, а логический метод – исследование общих закономерностей движения объекта познания. Логический метод является не чем иным, как тем же историческим способом, только освобожденным от его исторической формы и от нарушающих его случайностей.

Сущность метода моделирования заключается в воспроизведении свойств объекта на специально устроенном его аналоге – модели. Модель – это условный образ какого-либо объекта. Хотя всякое моделирование огрубляет и упрощает объект познания, оно служит важным вспомогательным средством исследования. Оно дает возможность осуществлять исследование процессов, характерных для оригинала, в отсутствие самого оригинала, что часто бывает необходимо из-за неудобства или невозможности исследования самого объекта5.

Общенаучные методы познания не подменяют конкретно-научных приемов исследования, напротив, они преломляются в последних и находятся с ними в диалектическом единстве. Вместе с ними они выполняют общую задачу – отражение объективного мира в сознании человека. Общенаучные методы значительно углубляют познание, позволяют вскрыть более общие свойства и закономерности действительности.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Специально-исторические, или общеисторические, методы исследования представляют собой то или иное сочетание общенаучных методов, направленных на изучение объекта исторического познания, т.е. учитывающих особенности этого объекта, выраженные в общей теории исторического познания6.

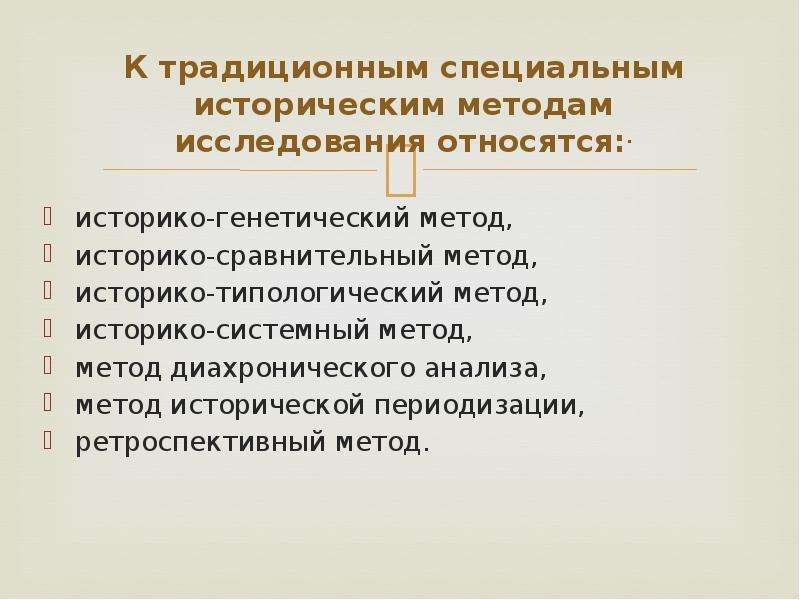

Разработаны следующие специально-исторические методы: генетический, сравнительный, типологический, системный, ретроспективный, реконструктивный, актуализации, периодизации, синхронный, диахронный, биографический. Также применяются методы, связанные с вспомогательными историческими дисциплинами – археологией, генеалогией, геральдикой, исторической географией, исторической ономастикой, метрологией, нумизматикой, палеографией, сфрагистикой, фалеристикой, хронологией и др.

Также применяются методы, связанные с вспомогательными историческими дисциплинами – археологией, генеалогией, геральдикой, исторической географией, исторической ономастикой, метрологией, нумизматикой, палеографией, сфрагистикой, фалеристикой, хронологией и др.

К числу основных общеисторических методов научного исследования относятся: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный.

Историко-генетический метод относится к числу наиболее распространенных в исторических исследованиях. Суть его состоит в последовательном раскрытии свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе ее исторического движения, что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению реальной истории объекта. Этот объект отражается в наиболее конкретной форме. Познание идет последовательно от единичного к особенному, а затем – к общему и всеобщему. По логической природе историко-генетический метод является аналитически-индуктивным, а по форме выражения информации об исследуемой реальности – описательным7.

Специфика этого метода не в конструировании идеальных образов объекта, а в обобщении фактических исторических данных по направлению к воссозданию общей научной картины социального процесса. Его применение позволяет понять не только последовательность событий во времени, но и общую динамику социального процесса.

Ограничения этого метода состоят в недостаточном внимании к статике, т.е. к фиксированию некоей временной данности исторических явлений и процессов, может возникнуть опасность релятивизма. Кроме того он «тяготеет к описательности, фактографизму и эмпиризму. Наконец, историко-генетический метод при всей давности и широте применения не имеет разработанной и четкой логики и понятийного аппарата. Поэтому его методика, а следовательно и техника, расплывчаты и неопределенны, что затрудняет сопоставление и сведение воедино результатов отдельных исследований8.

Идиографический метод был предложен Г. Риккертом в качестве главного метода истории9. Сущность идиографического метода Г.Риккерт сводил к описанию индивидуальных особенностей, уникальных и исключительных черт исторических фактов, которые формируются ученым-историком на основе их «отнесения к ценности». По его мнению, история индивидуализирует события, выделяя их из бесконечного множества т.н. «исторический индивидуум», под которым понималась и нация, и государство, отдельная историческая личность10.

Риккертом в качестве главного метода истории9. Сущность идиографического метода Г.Риккерт сводил к описанию индивидуальных особенностей, уникальных и исключительных черт исторических фактов, которые формируются ученым-историком на основе их «отнесения к ценности». По его мнению, история индивидуализирует события, выделяя их из бесконечного множества т.н. «исторический индивидуум», под которым понималась и нация, и государство, отдельная историческая личность10.

С опорой на идиографический метод применяется метод идеографический — способ однозначной записи понятий и их связей с помощью знаков, или описательный метод. Идея идеографического метода восходит к Луллио и Лейбницу11.

Историко-генетический метод близок к идеографическому методу, особенно при его использовании на первом этапе исторического исследования, когда происходит извлечение информации из источников, их систематизация и обработка. Тогда внимание исследователя сосредоточивается на отдельных исторических фактах и явлениях, на их описании в противовес выявлению черт развития12.

Тогда внимание исследователя сосредоточивается на отдельных исторических фактах и явлениях, на их описании в противовес выявлению черт развития12.

Познавательные функции сравнительно-исторического метода13:

— выделение в явлениях различного порядка признаков, их сравнение, сопоставление;

— выяснение исторической последовательности генетической связи явлений, установление их родовидовых связей и отношений в процессе развития, установление различий в явлениях;

— обобщение, построение типологии социальных процессов и явлений. Таким образом, этот метод шире и содержательнее, чем сравнения и аналогии. Последние не выступают как особый метод исторической науки. Они могут применяться в истории, как и в других областях познания, и независимо от сравнительно-исторического метода.

В целом историко-сравнительный метод обладает широкими познавательными возможностями14.

Во-первых, он позволяет раскрывать сущность исследуемых явлений в тех случаях, когда она неочевидна, на основе имеющихся фактов; выявлять общее и повторяющееся, необходимое и закономерное, с одной стороны, и качественно отличное, с другой. Тем самым заполняются пробелы и исследование доводится до завершенного вида.

Во-вторых, историко-сравнительный метод дает возможность выходить за пределы изучаемых явлений и на основе аналогий приходить к широким историческим обобщениям и параллелям.

В-третьих, он допускает применение всех других общеисторических методов и менее описателен, чем историко-генетический метод.

Успешное применение историко-сравнительного метода, как всякого другого, требует соблюдения ряда методологических требований. Прежде всего, сравнение должно основываться на конкретных фактах, которые отражают существенные признаки явлений, а не их формальное сходство.

Сравнивать можно объекты и явления и однотипные и разнотипные, находящиеся на одних и тех же и на разных стадиях развития. Но в одном случае сущность будет раскрываться на основе выявления сходств, в другом – различий. Соблюдение указанных условий исторических сравнений в сущности означает последовательное проведение принципа историзма.

Но в одном случае сущность будет раскрываться на основе выявления сходств, в другом – различий. Соблюдение указанных условий исторических сравнений в сущности означает последовательное проведение принципа историзма.

Выявление существенности признаков, на основе которых должен проводиться историко-сравнительный анализ, а также типологии и стадиальности сравниваемых явлений чаще всего требует специальных исследовательских усилий и применения других общеисторических методов, прежде всего историко-типологического и историко-системного. В сочетании с этими методами историко-сравнительный метод является мощным средством в исторических исследованиях. Но и этот метод, естественно, имеет определенный диапазон наиболее эффективного действия. Это – прежде всего изучение общественно-исторического развития в широком пространственном и временном аспектах, а также тех менее широких явлений и процессов, суть которых не может быть раскрыта путем непосредственного анализа ввиду их сложности, противоречивости и незавершенности, а также пробелов в конкретно-исторических данных15.

Историко-сравнительному методу присуща определенная ограниченность, следует иметь в виду и трудности его применения. Этот метод в целом не направлен на раскрытие рассматриваемой реальности. Посредством его познается, прежде всего, коренная сущность реальности во всем его многообразии, а не ее конкретная специфика. Сложно применение историко-сравнительного метода при изучении динамики общественных процессов. Формальное применение историко-сравнительного метода чревато ошибочными выводами и наблюдениями16.

Историко-типологический метод. И выявление общего в пространственно-единичном, и выделение стадиально-однородного в непрерывно-временном требуют особых познавательных средств. Таким средством является метод историко-типологического анализа. Типологизация как метод научного познания имеет своей целью разбиение (упорядочение) совокупности объектов или явлений на качественно определенные типы (классы) на основе присущих им общих существенных признаков. Типологизация, будучи по форме разновидностью классификации, является методом сущностного анализа17.

Типологизация, будучи по форме разновидностью классификации, является методом сущностного анализа17.

Выявление качественной определенности рассматриваемой совокупности объектов и явлений необходимо для выделения образующих эту совокупность типов, а знание сущностно-содержательной природы типов – непременное условие определения тех основных признаков, которые присущи этим типам и которые могут быть основой для конкретного типологического анализа, т.е. для раскрытия типологической структуры исследуемой реальности.

Принципы типологического метода могут быть эффективно применены только на основе дедуктивного подхода18. Он состоит в том, что соответствующие типы выделяются на основе теоретического сущностно-содержательного анализа рассматриваемой совокупности объектов. Итогом анализа должно быть не только определение качественно отличных типов, но и выявление тех конкретных признаков, которые характеризуют их качественную определенность. Это создает возможность для отнесения каждого отдельного объекта к тому или иному типу.

Это создает возможность для отнесения каждого отдельного объекта к тому или иному типу.

Отбор конкретных признаков для типологизации может быть многовариантным. Это диктует необходимость применения при типологизации как совмещенного дедуктивно-индуктивного, так и собственно индуктивного подхода. Суть дедуктивно-индуктивного подхода состоит в том, что типы объектов определяются на основе сущностно-содержательного анализа рассматриваемых явлений, а те существенные признаки, которые им присущи, — путем анализа эмпирических данных об этих объектах19.

Индуктивный подход отличается тем, что здесь и выделение типов и выявление их наиболее характерных признаков основывается на анализе эмпирических данных. Таким путем приходится идти в тех случаях, когда проявления единичного в особенном и особенного в общем многообразны и неустойчивы.

В познавательном плане наиболее эффективна такая типизация, которая позволяет не просто выделить соответствующие типы, но и установить как степень принадлежности объектов к этим типам, так и меру их сходства с другими типами. Для этого необходимы методы многомерной типологизации.

Для этого необходимы методы многомерной типологизации.

Его применение приносит наибольший научный эффект при исследовании однородных явлений и процессов, хотя сфера распространения метода ими не ограничена. В исследовании как однородных, так и разнородных типов одинаково важно, чтобы изучаемые объекты были соизмеримы по основному для данной типизации факту, по наиболее характерным признакам, лежащим в основе исторической типологии20.

Историко-системный метод базируется на системном подходе. Объективной основой системного подхода и метода научного познания является единство в общественно-историческом развитии единичного (индивидуального), особенного и общего. Реально и конкретно это единство и выступает в общественно-исторических системах разного уровня21.

Индивидуальные события обладают теми или иными только им свойственными чертами, которые не повторяются в других событиях. Но эти события образуют определенные виды и роды человеческой деятельности и отношений, а, следовательно, наряду с индивидуальными они имеют и общие черты и тем самым создают определенные совокупности со свойствами, выходящими за пределы индивидуального, т. е. определенные системы.

е. определенные системы.

Отдельные события включаются в общественные системы и через исторические ситуации. Историческая ситуация – это пространственно-временная совокупность событий, образующих качественно определенное состояние деятельности и отношений, т.е. это та же общественная система.

Наконец исторический процесс в своей временной протяженности имеет качественно отличные этапы или стадии, которые включают определенную совокупность событий и ситуаций, составляющих подсистемы в общей динамической системе общественного развития22.

Системный характер общественно-исторического развития означает, что все события, ситуации и процессы этого развития не только казуально обусловлены и имеют причинно-следственную связь, но также и функционально связаны. Функциональные связи как бы перекрывают связи причинно-следственные, с одной стороны, и имеют комплексный характер, с другой. На этом основании полагают, что в научном познании определяющее значение должно иметь не причинное, а структурно-функциональное объяснение23.

Системный подход и системные методы анализа, к которым относятся структурный и функциональный анализы, характеризуется целостностью и комплексностью. Изучаемая система рассматривается не со стороны ее отдельных аспектов и свойств, а как целостная качественная определенность с комплексным учетом как ее собственных основных черт, так и ее места и роли в иерархии систем. Однако для практической реализации этого анализа первоначально требуется вычленение исследуемой системы из органически единой иерархии систем. Эту процедуру называют декомпозицией систем. Она представляет сложный познавательный процесс, ибо нередко весьма сложно выделить определенную систему из единства систем24.

Вычленение системы должно проводиться на основе выявления совокупности объектов (элементов), обладающих качественной определенностью, выраженной не просто в тех или иных свойствах этих элементов, но и, прежде всего в присущих им отношениях, в характерной для них системе взаимосвязей. Вычленение исследуемой системы из иерархии систем должно быть обоснованным. При этом могут быть широко использованы методы историко-типологического анализа.

Вычленение исследуемой системы из иерархии систем должно быть обоснованным. При этом могут быть широко использованы методы историко-типологического анализа.

С точки зрения конкретно-содержательной, решение указанной задачи сводится к выявлению системообразующих (системных) признаков, присущих компонентам выделяемой системы.

После выделения соответствующей системы следует ее анализ как таковой. Центральным здесь является структурный анализ, т.е. выявление характера взаимосвязи компонентов системы и их свойств итогом структурно-системного анализа будут знания о системе как таковой. Эти знания имеют эмпирический характер, ибо они сами по себе не раскрывают сущностной природы выявленной структуры. Перевод полученных знаний на теоретический уровень требует выявления функций данной системы в иерархии систем, где она фигурирует в качестве подсистемы. Эта задача решается функциональным анализом, раскрывающим взаимодействие исследуемой системы с системами более высокого уровня25.

Только сочетание структурного и функционального анализа позволяет познать сущностно-содержательную природу системы во всей ее глубине. Системно-функциональный анализ дает возможность выявить, какие свойства окружающей среды, т.е. систем более высокого уровня, включающих в себя исследуемую систему как одну из подсистем, определяют сущностно-содержательную природу данной системы26.

Недостатком этого метода является применение его только при синхронном анализе, что чревато нераскрытием процесса развития. Другой недостаток – опасность чрезмерного абстрагирования – формализации изучаемой реальности.

Ретроспективный метод. Отличительной чертой этого метода является направленность от настоящего к прошлому, от следствия к причине. В своем содержании ретроспективный метод выступает, прежде всего, как прием реконструкции, позволяющий синтезировать, корректировать знания об общем характере развития явлений27.

Прием ретроспективного познания состоит в последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины данного события. Речь в данном случае идет о первопричине, прямо относящейся к этому событию, а не о его отдаленных исторических корнях. Ретро-анализ показывает, например, что первопричина отечественного бюрократизма состоит в советском партийно-государственном устройстве, хотя ее пытались находить и в николаевской России, и в петровских преобразованиях, и в приказной волоките Московского царства. Если при ретроспекции путь познания – это движение от настоящего к прошлому, то при построении исторического объяснения – от прошлого к настоящему в соответствии с принципом диахронии28.

Целый ряд специально-исторических методов связан с категорией исторического времени. Это методы актуализации, периодизации, синхронный и диахронный (или проблемно-хронологический).

Первый шаг в работе историка – составление хронологии. Второй шаг – это периодизация. Историк разрезает историю на периоды, заменяет неуловимую непрерывность времени некоей означающей структурой. Выявляются отношения прерывности и непрерывности: непрерывность имеет место внутри периодов, прерывность – между периодами.

Второй шаг – это периодизация. Историк разрезает историю на периоды, заменяет неуловимую непрерывность времени некоей означающей структурой. Выявляются отношения прерывности и непрерывности: непрерывность имеет место внутри периодов, прерывность – между периодами.

Периодизировать значит, таким образом, выявлять прерывность, нарушения преемственности, указывать на то, что именно меняется, датировать эти изменения и давать им предварительное определение. Периодизация занимается идентификацией преемственности и её нарушений. Она открывает путь интерпретации. Она делает историю если и не вполне доступной пониманию, то, по крайней мере, уже мыслимой.

Историк не занимается реконструкцией времени во всей его полноте для каждого нового исследования: он берёт то время, над которым уже работали другие историки, периодизация которого имеется. Поскольку задаваемый вопрос приобретает легитимность лишь в результате своей включённости в исследовательское поле, историк не может абстрагироваться от предшествующих периодизаций: ведь они составляют язык профессии.

Диахронический метод характерен для структурно-диахронического исследования, которое представляет собой особый вид исследовательской деятельности, когда решается задача выявления особенностей построения во времени разнообразных по природе процессов. Его специфика выявляется через сопоставление с синхронистическим подходом. Термины «диахрония» (разновременность) и «синхрония» (одновременность), введенные в языкознание швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром, характеризует последовательность развития исторических явлений в некоторой области действительности (диахрония) и состояние этих явлений в определенный момент времени (синхрония)29.

Диахронический (разновременный) анализнаправлен на изучение сущностно-временных изменений исторической реальности. С его помощью можно ответить на вопросы о том, когда может наступить то или иное состояние в ходе изучаемого процесса, как долго оно будет сохраняться, сколько времени займет то или иное историческое событие, явление, процесс30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методы научного познания – это совокупность приемов, норм, правил и процедур, регулирующих научное исследование, и обеспечивающих решение исследовательской задачи. Научный метод – это способ поиска ответов на научно поставленные вопросы и одновременно способ постановки таких вопросов, сформулированных в виде научных проблем. Таким образом, научный метод – это способ добывания новой информации для решения научных проблем.

В основе истории как предмета и науки лежит историческая методология. Если во многих других научных дисциплинах существует два основных метода познания, а именно – наблюдение и эксперимент, то для истории доступен только первый метод. Даже несмотря на то, что каждый истинный ученый старается уменьшить до минимума воздействие на объект наблюдения, он все равно по-своему трактует увиденное. В зависимости от методологических походов, применяемых ученым, мир получает различные трактовки одного и того же события, разнообразные учения, школы и так далее.

Использование научных методов познания выделяет историческую науку в таких сферах как историческая память, историческое сознание и историческое познание, конечно при условии, что использование этих методов будет правильным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. — М., 1984

Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с.

Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961

Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . – 2-е изд. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 608 с.

Розов Н.С. Теоретическая история как исследовательская программа: фундаментальные понятия и принципы.

// Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.

// Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.

1 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.

2 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с

3 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с

4 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с

5 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с

6 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.

— 608 с.

7 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

8 Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961

9 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984

10 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984

11 Розов Н.С. Теоретическая история как исследовательская программа: фундаментальные понятия и принципы. // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.

12 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

13 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с.

14 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с.

15 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

16 Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190

В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190

17 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190

18 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190

19 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

20 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

21 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.

22 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования : учебное пособие . — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. — 608 с.

23 Розов Н.С. Теоретическая история как исследовательская программа: фундаментальные понятия и принципы. // Проблемы исторического познания. Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.

Материалы международной конференции. Москва 19-21 мая 1996 г. М.,1999.

24 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984

25 Барг М.А. Категории и методы исторической науки.-М., 1984

26 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с

27 Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: Учебное пособие. — Томск: Томский государственный университет, 2006. 190 с

28 Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961

29 Иванов В.В. Методология исторической науки.- М., 1985

30 Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования.-М., 1961

2. Методы исследования в биологии

Метод — это способ решения какой-нибудь задачи или проблемы.

Научный метод — это совокупность способов и действий, используемых для получения новых знаний и их обобщения.

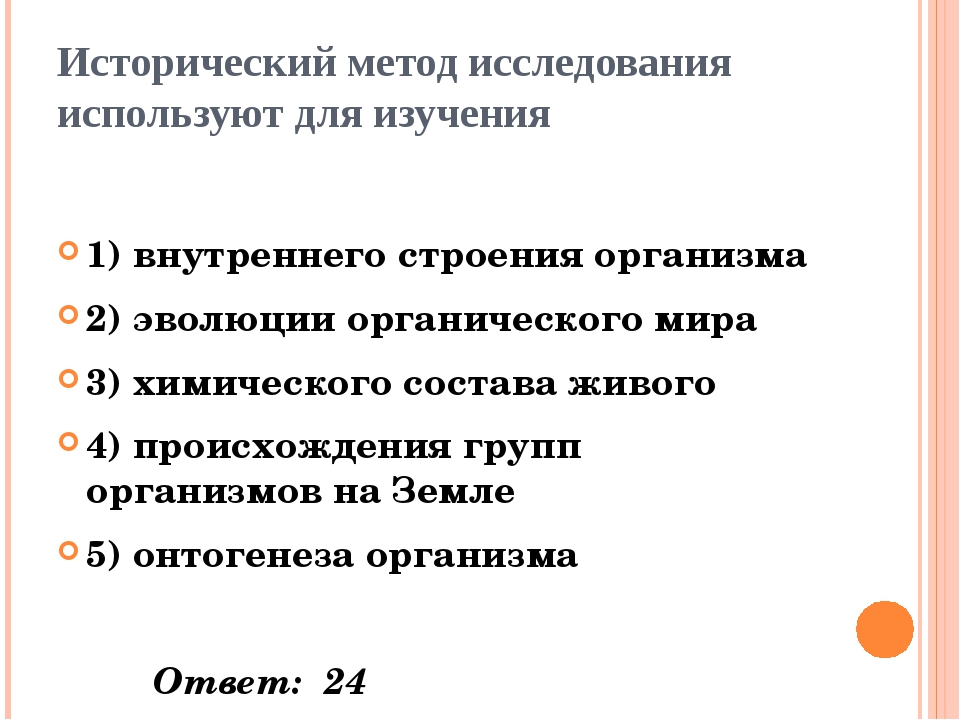

Методы, универсальные для всех биологических наук: описательный, сравнительный, исторический и экспериментальный.

1. Описательный метод. В его основе лежит наблюдение. Этот метод использовали учёные древности, которые занимались сбором и изучением разных живых организмов; он применяется и в настоящее время (например, когда находят новый вид).

Наблюдение — метод, основанный на восприятии природных объектов с помощью органов чувств.

Можно просто наблюдать, например, за развитием растений. Можно для наблюдения за живыми организмами использовать специальные приборы (как при ежемесячном взвешивании и измерении роста грудного ребёнка). Наблюдать можно за сезонными изменениями в природе, за линькой животных и т. д. Выводы, сделанные наблюдателем, проверяются либо повторными наблюдениями, либо экспериментально.

2. Сравнительный метод стали применять в \(XVII\) в. Этот метод дал возможность систематизировать живые организмы на основе сравнения их внешнего и внутреннего строения. В современной науке сравнительный метод также находит широкое применение.

В современной науке сравнительный метод также находит широкое применение.

3. Исторический метод — это установление закономерностей возникновения и развития биологических процессов и явлений. В биологии этот метод начали использовать во второй половине \(XIX\) века. Исторический метод дал учёным-биологам возможность не только заниматься описанием биологических явлений, но и позволил объяснять происхождение и развитие живых систем.

4. Экспериментальный метод — это получение новых знаний (изучение явления) с помощью поставленного опыта (эксперимента).

Эксперимент — метод, при осуществлении которого исследователь создаёт определённые условия и определяет, какое влияние они оказывают на живые организмы.

Первым эксперимент применил Уильям Гарвей (\(1578\)–\(1657\) гг.) в работах по изучению кровообращения, а широко использовать этот метод биологи начали при изучении процессов жизнедеятельности в \(XIX\) в.

А Г. Мендель первым использовал эксперимент не только для установления фактов, но и для проверки гипотезы, сформулированной на основании полученных данных о наследовании некоторых признаков у растений.

Мендель первым использовал эксперимент не только для установления фактов, но и для проверки гипотезы, сформулированной на основании полученных данных о наследовании некоторых признаков у растений.

В \(XX\) в. появились приборы для исследования биологических объектов (электронный микроскоп, компьютерный томограф и др.), и экспериментальный метод стал ведущим при изучении живых объектов.

Моделирование, т. е. метод исследования, основанный на создании и изучении моделей, также находит применение в современной биологии. С помощью компьютерного моделирования изучаются механизмы и направление эволюции, закономерности развития экосистем и биосферы.

Биология состоит из большого числа частных наук, занимающихся изучением разных объектов: морфология, физиология, цитология, экология и т. д. Поэтому наряду с общебиологическими методами выделяют методы, которые используются частными биологическими науками: генетика — близнецовый метод, селекция — метод индуцированного мутагенеза, молекулярная биология — рентгеноструктурный анализ и т. д.

д.

Научный факт — это форма научного знания, в которой фиксируется конкретное явление или событие; результат наблюдений и экспериментов, устанавливающий характеристики объектов.

Гипотеза — предположение (утверждение), для которого требуется доказательство.

Теория — обобщённое учение, объединяющее результаты наблюдений и исследований в единое целое.

| Число публикаций на elibrary.ru | 15725 | |

| Число публикаций организации в РИНЦ | 14094 | |

| Число цитирований публикаций на elibrary.ru | 130510 | |

| Число цитирований публикаций организации в РИНЦ | 111667 | |

| Число авторов | 401 | |

| Число авторов, зарегистрированных в Science Index | 216 | |

Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary. ru ru | 157 | |

| Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ | 146 | |

| g-индекс | 215 | |

| i-индекс | 18 | |

Позиция в рейтинге российских научно-исследовательских организаций по индексу Хирша | 43 | |

| Позиция по КПБР (Комплексный балл публикационной результативности) по направлению «Гуманитарные науки» за 2020 г. | 10 |

История научного метода

Средневековье , примерно с 500 по 1100 г. н.э., характеризовалось общей эрозией цивилизации. Знания древних римлян сохранились лишь в нескольких монастырях и соборных и дворцовых школах, тогда как знания древней Греции почти полностью исчезли.

н.э., характеризовалось общей эрозией цивилизации. Знания древних римлян сохранились лишь в нескольких монастырях и соборных и дворцовых школах, тогда как знания древней Греции почти полностью исчезли.

С самого начала Средневековья и почти столетие спустя не было почти никаких важных научных достижений. Католическая церковь стала очень могущественной в Европе, и религиозные догмы управляли большей частью того, что люди думали и во что верили.Те, чьи убеждения или обычаи отклонялись от церкви, были «реабилитированы» и возвращены в лоно церкви. Сопротивление часто приводило к преследованиям.

Затем, в то, что сейчас известно как Ренессанс 12-го века, наступил период пробуждения. По мере того как европейские ученые знакомились со знаниями и культурами, культивируемыми в исламском мире и других регионах за их пределами, они заново знакомились с работами древних ученых, таких как Аристотель, Птолемей и Евклид.Это обеспечило общую платформу и словарный запас для создания расширенного научного сообщества, которое могло бы делиться идеями и вдохновлять на творческое решение проблем.

Некоторые из важных мыслителей, появившихся во время и после эпохи Возрождения, включают:

- Альберт Великий (1193-1250) и Фома Аквинский (1225-1274), два исследователя схоластики , философской системы использование разума в исследовании вопросов философии и богословия.Магнус проводил различие между открытой истиной (открытие чего-то неизвестного через божественную силу) и экспериментальной наукой и сделал много научных наблюдений в астрономии, химии, географии и физиологии.

- Роджер Бэкон (ок. 1210-ок. 1293), английский монах-францисканец, философ, ученый и ученый, призывавший положить конец слепому принятию общепринятых писаний. В частности, он нацелился на идеи Аристотеля, которые, хотя и были ценными, часто принимались как факт, даже если доказательства их не подтверждали.

- Фрэнсис Бэкон (1561-1626), успешный юрист и влиятельный философ, много сделавший для реформирования научного мышления. В своем «Instauratio Magna» Бэкон предложил новый подход к научным исследованиям, который он опубликовал в 1621 году под названием «Novum Organum Scientiarum».

Этот новый подход отстаивал индуктивное рассуждение как основу научного мышления. Бэкон также утверждал, что только четкая система научных исследований может обеспечить господство человека над миром.

Этот новый подход отстаивал индуктивное рассуждение как основу научного мышления. Бэкон также утверждал, что только четкая система научных исследований может обеспечить господство человека над миром.

Фрэнсис Бэкон был первым, кто формализовал понятие истинного научного метода, но он сделал это не в вакууме.Работы Николая Коперника (1473-1543) и Галилея Галилея (1564-1642) оказали огромное влияние на Бэкона. Коперник на основании своих наблюдений предположил, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, а не Земли. Галилей смог подтвердить эту центрированную на Солнце структуру, когда использовал телескоп, который он сконструировал для сбора данных, среди прочего, о спутниках Юпитера и фазах Венеры. Однако самым большим вкладом Галилея, возможно, было его систематическое изучение движения, основанное на простых математических описаниях.

Ко времени смерти Галилея все было готово для настоящей революции в научном мышлении. Исаак Ньютон (1642-1727) много сделал для развития этой революции. Работа Ньютона в области математики привела к интегральному и дифференциальному исчислению. Его работа в области астрономии помогла определить законы движения и всемирного тяготения. А его исследования в области оптики привели к созданию первого телескопа-рефлектора. Общей темой, пронизывающей все работы Ньютона, была сверхъестественная способность разрабатывать несколько относительно простых концепций и уравнений, обладающих огромной предсказательной силой.Его единые системы законов выдержали века испытаний и проверок и продолжают позволять ученым исследовать непрекращающиеся загадки физики и астрономии.

Работа Ньютона в области математики привела к интегральному и дифференциальному исчислению. Его работа в области астрономии помогла определить законы движения и всемирного тяготения. А его исследования в области оптики привели к созданию первого телескопа-рефлектора. Общей темой, пронизывающей все работы Ньютона, была сверхъестественная способность разрабатывать несколько относительно простых концепций и уравнений, обладающих огромной предсказательной силой.Его единые системы законов выдержали века испытаний и проверок и продолжают позволять ученым исследовать непрекращающиеся загадки физики и астрономии.

Можно с уверенностью сказать, что период карьеры Ньютона знаменует собой начало современной науки. На заре 19 века наука утвердилась как независимая и уважаемая область исследования, а научный метод, основанный на наблюдении и тестировании, получил распространение во всем мире. Классический пример того, как наука превратилась в совместную деятельность, ведущую к увеличению знаний, можно найти в разработке того, что мы знаем сегодня как клеточная теория .

Научный метод на протяжении всей истории

ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ: КАК РАБОТАЕТ НАУКА. Взгляд в прошлое может помочь нам лучше понять работу современной науки. Жером Бодри, профессор Колледжа гуманитарных наук EPFL, объясняет, как со временем изменились процедуры доказательства и сообщения научных результатов.

Мы часто слышим, как люди говорят о «научном методе» как о высшей гарантии строгости экспериментальных исследований, но что именно он влечет за собой? Действительно ли существует единый метод, применимый ко всем областям науки? Как различные научные сообщества согласовали общие определения доказательства и знания, чтобы обеспечить кумулятивное обучение? Жером Бодри, штатный доцент и руководитель Лаборатории истории науки и техники, рассказывает нам больше.

Как историк, как вы понимаете научный метод?

Как историк, первое, что я могу сказать, это то, что, хотя кажется, что термин «научный метод» существует всегда, на самом деле он появился совсем недавно. В своей книге 2020 года «Научный метод: эволюция мышления от Дарвина до Дьюи » американский историк науки Генри М. Коулз рассказал о том, как это выражение появилось примерно в начале 20 века.Фактически, этот лозунг был придуман не учеными, а людьми, которые хотели отстаивать авторитет науки. Термин «научный метод» впервые получил распространение в Соединенных Штатах и использовался среди людей, работающих в области популярной науки, образования и научного менеджмента, также известного как тейлоризм. Люди обычно думают о научном методе как о строгом списке или последовательности правил и шагов, таких как наблюдение, гипотеза, предсказание, эксперимент и подтверждение, которым вы должны следовать, если хотите заниматься наукой «правильным путем».Однако, хотя это и не совсем неправильно, просто смотреть на это как на список — это настоящая медвежья услуга для научной деятельности!

В своей книге 2020 года «Научный метод: эволюция мышления от Дарвина до Дьюи » американский историк науки Генри М. Коулз рассказал о том, как это выражение появилось примерно в начале 20 века.Фактически, этот лозунг был придуман не учеными, а людьми, которые хотели отстаивать авторитет науки. Термин «научный метод» впервые получил распространение в Соединенных Штатах и использовался среди людей, работающих в области популярной науки, образования и научного менеджмента, также известного как тейлоризм. Люди обычно думают о научном методе как о строгом списке или последовательности правил и шагов, таких как наблюдение, гипотеза, предсказание, эксперимент и подтверждение, которым вы должны следовать, если хотите заниматься наукой «правильным путем».Однако, хотя это и не совсем неправильно, просто смотреть на это как на список — это настоящая медвежья услуга для научной деятельности!

Так как же выйти за рамки этого упрощенного представления?

Ну, во-первых, мы должны быть уверены, что все мы одинаково понимаем, что такое «научный метод». Есть одно ключевое различие, которое, как мне кажется, здесь полезно: это различие между контекстом открытия и контекстом обоснования, которое было предложено немецким инженером и философом Гансом Райхенбахом в его книге 1938 года « Опыт и предсказание ».Контекст открытия описывает, как ученый приходит к данному результату. Это требует ряда когнитивных процессов или инструментов, таких как наблюдение, гипотеза и экспериментирование, но также включает в себя интерпретацию, сравнение, формализацию, аналогию, визуализацию и так далее. Контекст обоснования, с другой стороны, относится к тому, как ученый представляет свое открытие и сообщает о нем другим ученым, а также к тому, как в процессе общения другие определяют, является ли этот результат достоверным.

Есть одно ключевое различие, которое, как мне кажется, здесь полезно: это различие между контекстом открытия и контекстом обоснования, которое было предложено немецким инженером и философом Гансом Райхенбахом в его книге 1938 года « Опыт и предсказание ».Контекст открытия описывает, как ученый приходит к данному результату. Это требует ряда когнитивных процессов или инструментов, таких как наблюдение, гипотеза и экспериментирование, но также включает в себя интерпретацию, сравнение, формализацию, аналогию, визуализацию и так далее. Контекст обоснования, с другой стороны, относится к тому, как ученый представляет свое открытие и сообщает о нем другим ученым, а также к тому, как в процессе общения другие определяют, является ли этот результат достоверным.

Как научные процедуры меняются между контекстом открытия и контекстом обоснования?

Что касается контекста открытия, я не думаю, что существует какой-то один-единственный метод или готовая формула. Какие научные процессы являются релевантными, зависит от дисциплины, эпохи, группы, выполняющей работу — это может быть один ученый или глобальная сеть из сотен или даже тысяч ученых — и даже отдельных личностей.Мы не должны забывать, что в контексте открытия научное исследование связано с исследованием и созданием. Другое дело контекст оправдания. Когда ученый или группа ученых обнаруживает новый или обновленный результат, как добиться того, чтобы научное сообщество в целом признало его открытием? Это уводит нас в область социологии, а не психологии. Существуют определенные ценности и стандарты, разделяемые учеными с точки зрения сообщения и подтверждения открытий, и эти ценности кристаллизуются в таких институтах, как обзоры, конференции, научные общества и т. д.

Какие научные процессы являются релевантными, зависит от дисциплины, эпохи, группы, выполняющей работу — это может быть один ученый или глобальная сеть из сотен или даже тысяч ученых — и даже отдельных личностей.Мы не должны забывать, что в контексте открытия научное исследование связано с исследованием и созданием. Другое дело контекст оправдания. Когда ученый или группа ученых обнаруживает новый или обновленный результат, как добиться того, чтобы научное сообщество в целом признало его открытием? Это уводит нас в область социологии, а не психологии. Существуют определенные ценности и стандарты, разделяемые учеными с точки зрения сообщения и подтверждения открытий, и эти ценности кристаллизуются в таких институтах, как обзоры, конференции, научные общества и т. д.

Что вы считаете самым большим поворотным моментом в истории научного метода?

Одним из ключевых моментов в развитии научного метода было развитие экспериментальной науки в 17-18 веках. В частности, если вы посмотрите на это через призму контекста обоснования, экспериментальная наука поставила некоторые серьезные проблемы с точки зрения достоверности, воспроизводимости и уровня достоверности научных результатов. Когда отрасль науки имеет дело с демонстративным знанием, например, с математикой, чтобы узнать, верно ли что-то, вам просто нужно прочитать математическое доказательство — хотя я понимаю, что это звучит проще, чем есть на самом деле! Проблема с экспериментальными науками заключается в том, что эксперименты должны проводиться в определенном месте и при определенных условиях, а это означает, что, возможно, только горстка людей сможет непосредственно следить за ними.Они также часто используют специальное оборудование и методы, а также специальные ноу-хау, которые не могут быть легко переданы, что затрудняет их воспроизведение. Учитывая все это, мы должны спросить себя, как мы можем получить окончательные факты и как мы можем быть уверены, что результаты заслуживают доверия?

Когда отрасль науки имеет дело с демонстративным знанием, например, с математикой, чтобы узнать, верно ли что-то, вам просто нужно прочитать математическое доказательство — хотя я понимаю, что это звучит проще, чем есть на самом деле! Проблема с экспериментальными науками заключается в том, что эксперименты должны проводиться в определенном месте и при определенных условиях, а это означает, что, возможно, только горстка людей сможет непосредственно следить за ними.Они также часто используют специальное оборудование и методы, а также специальные ноу-хау, которые не могут быть легко переданы, что затрудняет их воспроизведение. Учитывая все это, мы должны спросить себя, как мы можем получить окончательные факты и как мы можем быть уверены, что результаты заслуживают доверия?

Какие методы и институты ученые разработали за эти годы для поддержки экспериментальной науки?

Существует ряд практик и институтов, но одним из примеров является «литературная технология» — если использовать термин, придуманный историком науки Стивеном Шапином, — который относится к тому, как записываются эксперименты. Чтобы закрепить за собой экспериментальную науку в 17 веке, ученые придумали совершенно новый способ сообщения о науке, чтобы создать иллюзию того, что читатель участвует в эксперименте из первых рук. Многословие, подробные описания, использование изображений и устранение личной точки зрения — создавая ощущение, что говорит сама природа, — стали частью научной коммуникации, возникшей в этот период. Другим примером является «социальная технология», связанная с основанием научных обществ, таких как Королевское общество, основанное в Лондоне в 1660 году, и Королевская академия наук, основанная в Париже в 1666 году.Эти учреждения создали среду, в которой экспериментальная наука могла практиковаться и публично обсуждаться, переместив ее из секретных частных лабораторий в собрание научных коллег и создав подлинное научное сообщество.